Projekt IntegrH2ate: Zittauer Pilotanlage vereint Elektrolyseur und Wärmepumpe

Die Energiewende schreitet voran, und innovative Lösungen zur effizienten Energieerzeugung und -speicherung sind gefragter denn je. Das Projekt IntegrH2ate in Zittau präsentiert einen vielversprechenden Ansatz: die Kombination eines Elektrolyseurs mit einer Wärmepumpe in einer einzigen Pilotanlage. Dieses innovative Konzept soll die Energieeffizienz deutlich steigern und den Weg für eine nachhaltige Wasserstoffproduktion ebnen. Dieser Artikel beleuchtet die Details des Projekts, seine Ziele und seinen potenziellen Einfluss auf die zukünftige Energieversorgung.

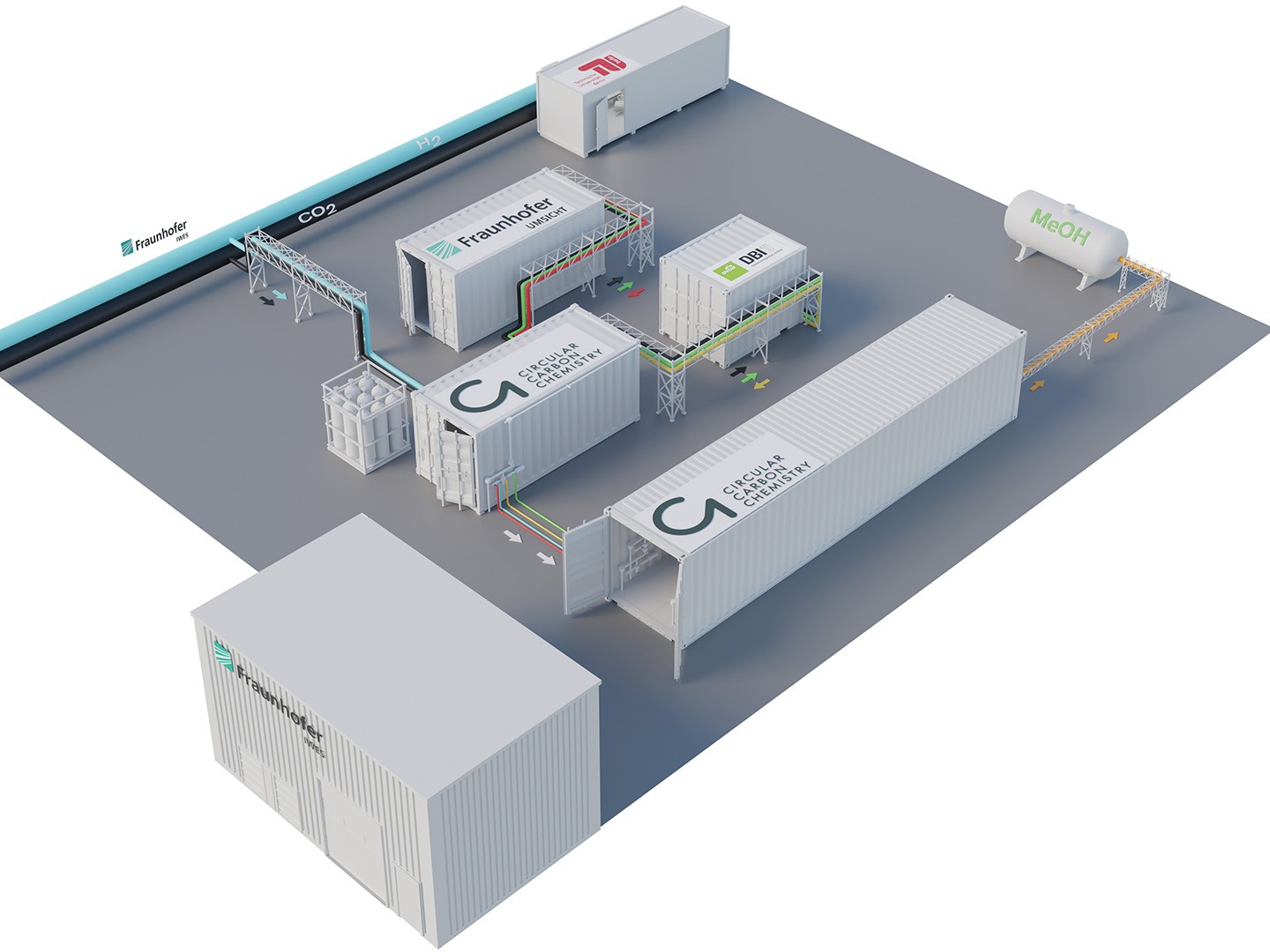

Funktionsweise der Zittauer Pilotanlage

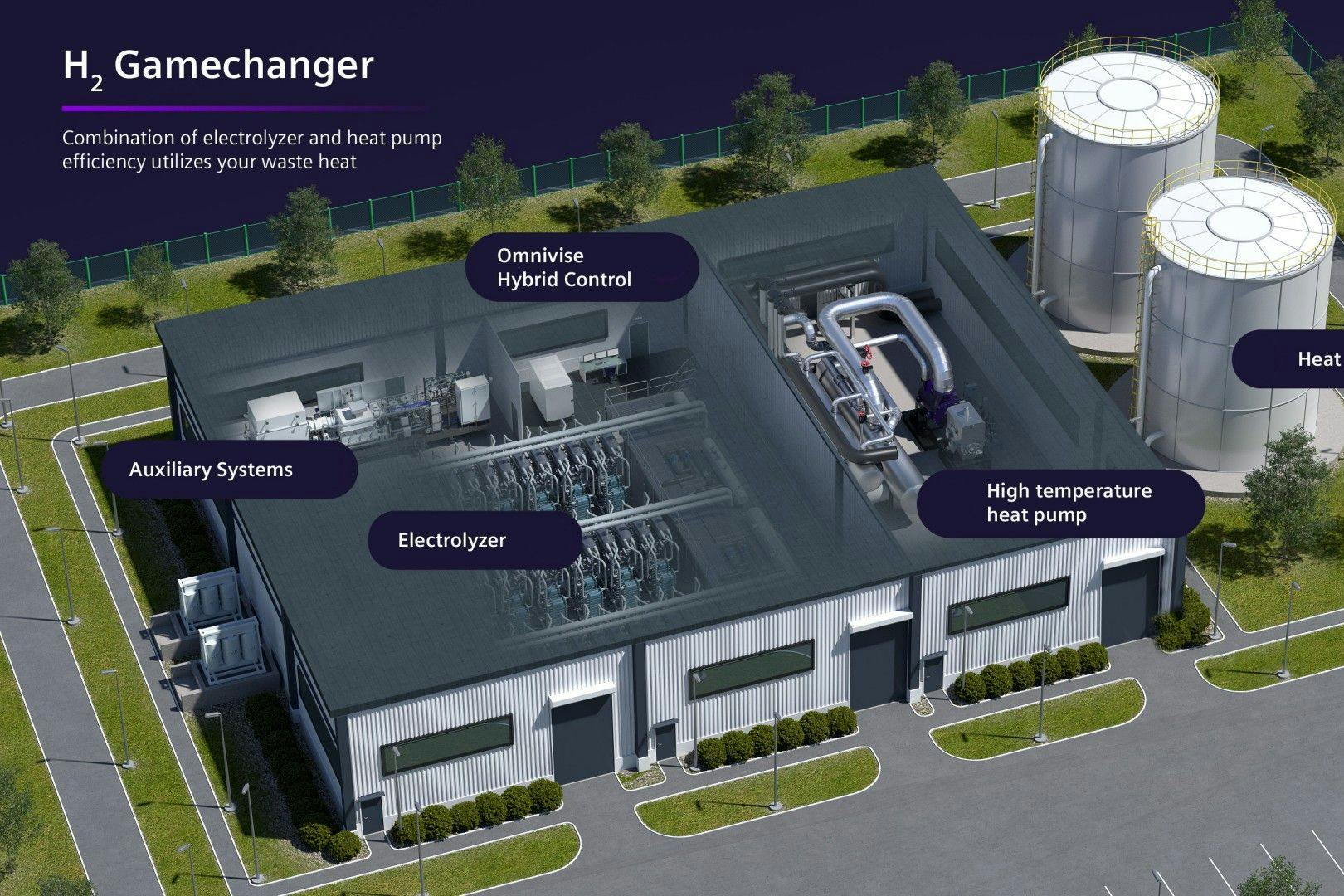

Die Kernidee von IntegrH2ate besteht in der synergetischen Nutzung von Abwärme. Ein Elektrolyseur, der Wasser mittels Elektrolyse in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt, produziert zwangsläufig Wärme. Traditionell wird diese Abwärme ungenutzt verloren. Die Zittauer Pilotanlage integriert jedoch eine Wärmepumpe, die diese Abwärme clever nutzt und zur Beheizung von Gebäuden oder anderen Anwendungen bereitstellt. Dies führt zu:

- Erhöhter Energieeffizienz: Die Abwärme des Elektrolyseurs wird nicht verschwendet, sondern zur Wärmeerzeugung genutzt, was den Gesamtwirkungsgrad des Systems deutlich erhöht.

- Reduzierte Energiekosten: Durch die Nutzung der Abwärme sinkt der Energiebedarf für die Wärmeversorgung und somit die Kosten.

- Optimierte Wasserstoffproduktion: Der effizientere Einsatz von Energie ermöglicht eine kostengünstigere und nachhaltigere Wasserstoffproduktion.

Technische Details der Anlage

Die Zittauer Pilotanlage ist ein komplexes System, das verschiedene Komponenten umfasst, darunter:

- Hochleistungs-Elektrolyseur: Dieser Elektrolyseur ist auf hohe Effizienz und Leistung ausgelegt.

- Wärmepumpensystem: Eine moderne Wärmepumpe nutzt die Abwärme des Elektrolyseurs optimal.

- Steuerungssystem: Ein intelligentes Steuerungssystem optimiert den Betrieb der Anlage und sorgt für einen effizienten Energiefluss.

- Monitoring-System: Ein umfassendes Monitoring-System erfasst alle relevanten Daten und ermöglicht die kontinuierliche Optimierung des Systems.

Ziele und Auswirkungen des IntegrH2ate Projekts

Das Projekt IntegrH2ate verfolgt ambitionierte Ziele:

- Demonstration der technischen Machbarkeit: Die Pilotanlage soll die Funktionalität und Effizienz des integrierten Systems nachweisen.

- Optimierung des Systemdesigns: Durch den Betrieb und die Analyse der Daten sollen Verbesserungen am Systemdesign identifiziert und implementiert werden.

- Entwicklung von Skalierungsstrategien: Das Projekt zielt darauf ab, Strategien für die Skalierung der Technologie auf industrielle Anwendungen zu entwickeln.

- Beitrag zur Energiewende: IntegrH2ate soll einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung leisten, indem es die Wasserstoffproduktion effizienter und kostengünstiger macht.

Fazit: Ein wichtiger Schritt zur nachhaltigen Energiezukunft

Das Projekt IntegrH2ate in Zittau stellt einen innovativen Ansatz zur nachhaltigen Wasserstoffproduktion dar. Die Kombination von Elektrolyseur und Wärmepumpe in einer einzigen Anlage bietet das Potential für eine deutlich verbesserte Energieeffizienz und reduzierte Kosten. Die Ergebnisse der Pilotanlage werden wertvolle Erkenntnisse für die zukünftige Entwicklung und den großtechnischen Einsatz dieser Technologie liefern und einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Wie hoch ist der Wirkungsgrad der Zittauer Pilotanlage? Der genaue Wirkungsgrad wird im Laufe des Projekts ermittelt und veröffentlicht. Die Erwartung ist jedoch eine signifikante Steigerung im Vergleich zu herkömmlichen Systemen.

2. Welche Art von Wärmepumpe wird in der Anlage eingesetzt? Die genaue Spezifikation der Wärmepumpe wird vom Projektteam veröffentlicht. Es handelt sich jedoch um ein modernes und hocheffizientes System.

3. Welche Rolle spielt Wasserstoff im Kontext der Energiewende? Wasserstoff spielt eine Schlüsselrolle als Energiespeicher und Energieträger in einer dekarbonisierten Energieversorgung. Er kann überschüssige erneuerbare Energien speichern und in Sektoren eingesetzt werden, die schwer zu elektrifizieren sind.

4. Wann wird die Technologie marktreif sein? Die Marktreife hängt von den Ergebnissen des Projekts und der weiteren Entwicklung ab. Eine genaue Prognose ist derzeit noch nicht möglich.

5. Wo kann ich mehr Informationen über das Projekt finden? Weitere Informationen sind auf der Projektwebsite (falls vorhanden – hier Link einfügen) zu finden.